解析 HIP-4 提案:Hyperliquid 是否計劃建立預測市場?

昨日,Hyperliquid 公布了一項新提案──HIP-4。

在直播幣及回購敘事鋪天蓋地之下,此提案並未在加密社群激起太多討論。然而深入檢視內容後,可見該提案直指近期加密市場另一個熱門話題──預測市場。

此提案的核心,是推出名為「Event Perpetuals」(事件合約)的創新交易產品。

簡而言之,Hyperliquid 計畫在既有永續合約交易所架構中,增設二元預測市場功能。用戶可針對「聯準會是否升息」、「某代幣本月是否登上 Binance」等事件進行下注。

值得一提的是,Hyperliquid 的提案撰寫陣容頗具看點:不僅有 Framework Ventures 的投資人,還包括預測市場平台 Kalshi 的團隊成員,以及 Felix Protocol 與 Asula Labs 的開發者。

「競爭對手共同制定方案」並不常見,Kalshi 本身即為美國合規預測市場的領先業者之一。

Hyperliquid 在預測市場領域的策略,可能更側重於合作或差異化定位,而非顛覆現有玩家。

作為永續合約領域的龍頭,Hyperliquid 此時推出 HIP-4,究竟是看準預測市場潛力想分得一部分市場,或是為 HYPE 生態尋求新敘事?

現在是順手生意

2024 年美國大選令 Polymarket 迅速走紅,交易量突破 36 億美元。進入 2025 年之際,預測市場成為資本寵兒:Polymarket 以 11.2 億美元收購 QCEX 進軍美國,Kalshi 結合 Robinhood 推出預測市場功能,月成交額穩居 8 億美元以上。連傳統金融巨頭也積極關注。

《時代雜誌》早前將 Polymarket 列為「2025 年最具影響力百大公司」之一。原因很明確:預測市場正在革新資訊價值發現機制。

面對市場熱度,Hyperliquid 又豈會無動於衷?

儘管 HIP-4 目前仍為提案,須經社群表決與技術驗證,但從細節與參與者配置來看,顯然並非一時衝動。

更重要的是,對 Hyperliquid 來說,這可能是一門「順手」的生意。

首先,技術高度可重用。

預測市場與永續合約技術結構極為相似:皆需訂單簿、撮合引擎與保證金系統。對 Hyperliquid 而言,新增 Event Perpetuals 所需研發成本相對低廉,試錯代價可控。即便成果不符預期,也不至於影響主業。

其次,使用者群自然重疊。

永續合約交易者和預測市場玩家本質皆為投機者,熱衷於波動、享受不確定性、勇於下注。Hyperliquid 已累積大量這類用戶,何不讓他們有更多玩法選擇?

最後,HYPE 生態亟需新故事。

2024 年最成功的 DEX 之一,Hyperliquid 的永續合約業務已臻成熟。但資本市場期待持續成長,HYPE 代幣亦需更多應用場景支撐估值。預測市場不僅潛力巨大,更具有市場敘事力──既前衛、富有想像空間,又貼近熱門議題。

與其說是戰略轉型,不如視為低成本產品線的試驗。成功則開拓新領域,不成功則既有基礎穩固。

HIP-4:巧妙的產品延伸

首先,為何 Hyperliquid 不直接在現有系統中加入預測市場?

提案中舉例:NFL 賽事預測。

如預測「酋長隊是否拿下超級盃」,若採用傳統永續合約,須依賴持續預言機報價,每 3 秒更新一次賠率。然而球賽賠率並非線性變動,單次攻防後賠率可能急劇跳變。

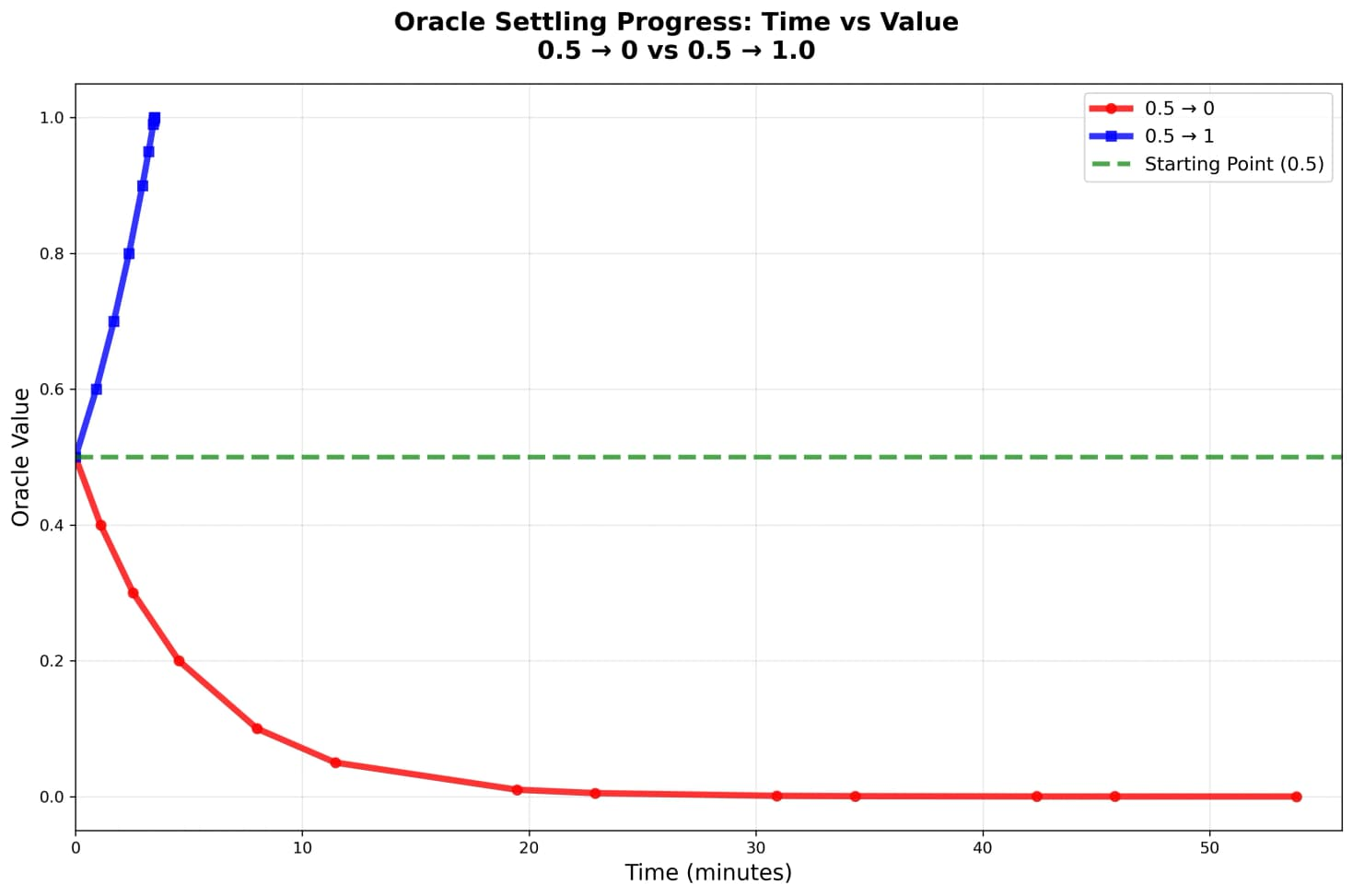

HIP-3(Hyperliquid 現有市場部署規範)規定價格每價格跳動點(tick)最多變動 1%。意味比賽結果明朗時,價格從 0.5 跳到 1.0 需整整 50 分鐘。

期間,掌握結果者可輕鬆套利。

因此才需要 HIP-4 新提案中的 Event Perpetuals。

Event Perpetuals 移除永續合約兩大機制:持續預言機與資金費率。價格完全由市場交易主導,僅在事件結束時以預言機確定最終結果(0 或 1)。

有幾項設計亮點:

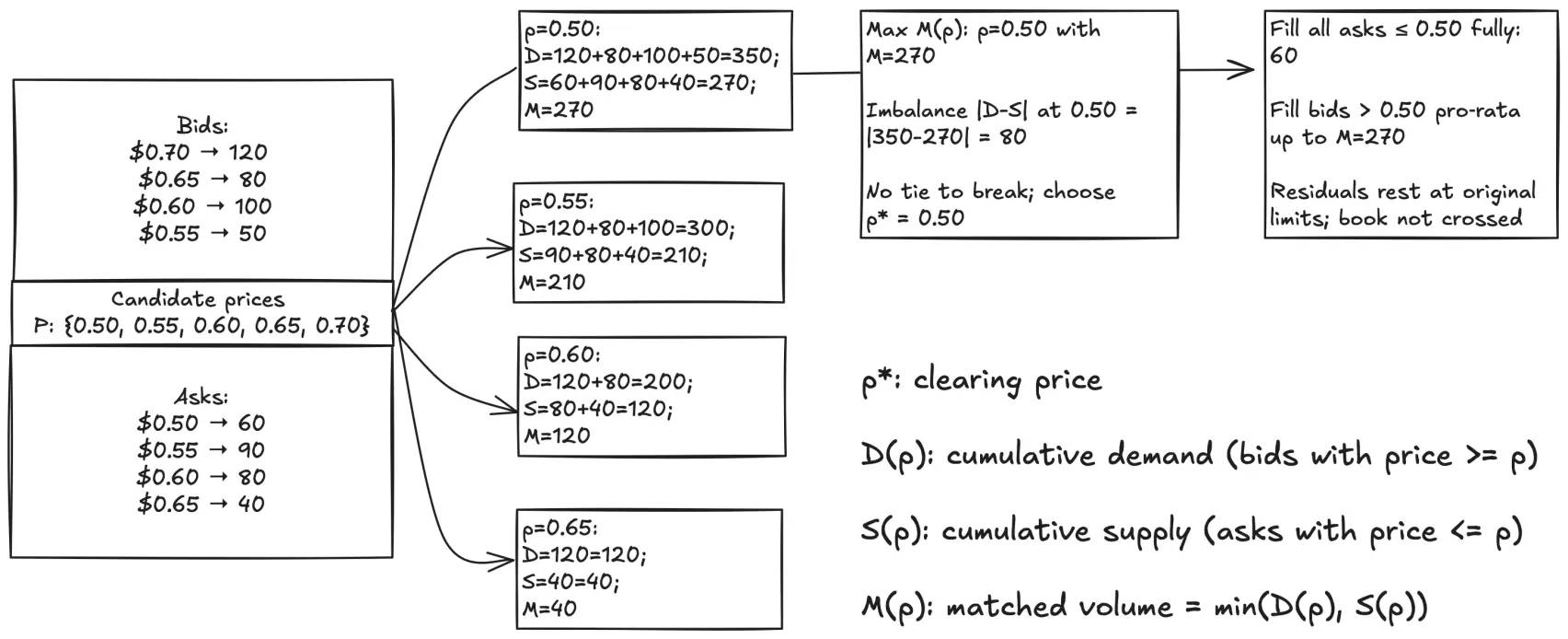

- 開盤拍賣機制:15 分鐘集合競價,防止初始價格混亂

- 1 倍隔離保證金:無槓桿,降低爆倉風險

- 槽位重用:市場結算後即部署新市場,提升資本效率

表面是技術創新,實則 Hyperliquid 的業務試探。

從單一產品到多元產品矩陣的佈局已十分明顯。永續合約再成功,也僅是一類產品。Event Perpetuals 順利運作,意味 Hyperliquid 基礎設施可承載多元金融商品:

目前為預測市場,未來則可能擴展至選擇權、結構性商品等。

更關鍵在於 Hyperliquid 採取了巧妙擴張路徑:讓外部團隊創建市場。

依據提案,任何欲於 Hyperliquid 建立預測市場之團隊(稱為「市場建構者(Builder)」),皆須質押 100 萬枚 HYPE 代幣。這些市場建構者須承擔:

- 決定市場主題(如「川普是否買進比特幣」)

- 設定市場參數(結算時間、預言機來源等)

- 維護市場運營(提供初始流動性、推廣等)

回報方面,市場建構者可獲得該市場最高 50% 交易手續費分成。

此設計極為精妙。Hyperliquid 無需自行判斷「哪些預測市場有爆款潛力」,而是交由市場機制決定。願質押 100 萬枚 HYPE 的團隊必定謹慎選擇具流動性潛力的市場。若市場冷清,損失為市場建構者的機會成本;若市場火熱,則 Hyperliquid 與市場建構者共贏。

這也正解釋了 Kalshi 團隊參與 HIP-4 提案撰寫的原因。

這類專業市場建構者正是 Hyperliquid 想吸引的對象。Kalshi 擁有成熟的市場運營經驗,熟悉哪些預測市場具流動性。若他們來 Hyperliquid 建立市場,帶來的不僅是單一市場,更是成熟的運營方法論。

對總鎖倉量(TVL)超過 20 億美元的去中心化交易所(DEX)而言,此類試錯模式無疑精明。

挑戰與機會

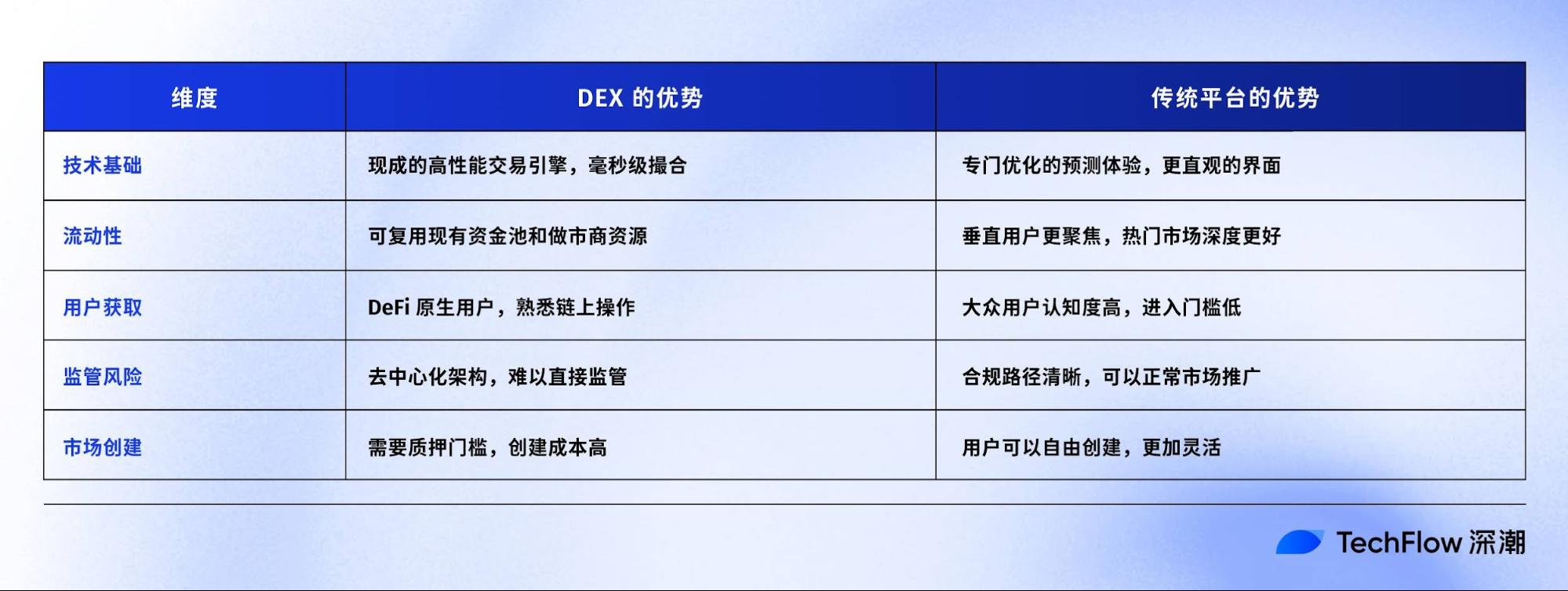

理論上,去中心化交易所(DEX)採行預測市場順理成章。

技術結構高度共通,訂單簿、撮合引擎、結算系統、保證金管理等,都是永續合約 DEX 的核心技術,也為預測市場所需。

但實際運作未必如此簡單。

預測市場的生命力來自用戶創造的多元市場。

如 Polymarket,任何用戶皆可自主創建市場,用戶生成內容(UGC)模式使平台始終保有新意及話題熱度。

但 Hyperliquid HIP-4 提案規定創建市場需質押 100 萬枚 HYPE,按目前幣值即為數百萬美元門檻。此舉雖能保障市場質量、防止垃圾市場氾濫,卻可能扼殺創新及多樣化。

另一問題在於流動性分散。

永續合約可共用流動性,例如 ETH/USD 的深度能支撐所有 ETH 相關交易。預測市場則不同,每個事件屬獨立資金池。

代表即便 Hyperliquid 擁有 20 億美元 TVL,分散至數百甚至上千預測市場後,每個市場的深度仍有限。流動性不足將造成嚴重滑價,影響用戶體驗。

此外,用戶一看 Polymarket、Kalshi 就明確知曉其預測市場定位,而 Hyperliquid 依然是加密永續 DEX 的業界心智標籤。提案如落地,後續用戶教育與推廣將是關鍵。

那麼,Hyperliquid 的機會何在?

聚焦加密垂直領域預測或許是最佳路徑,例如某代幣本月是否登上主流 CEX、以太坊重大升級是否延遲等。

這類市場,Hyperliquid 用戶既專業、參與度高、下注意願也更強。

$HYPE 是否受益?

短期內,影響恐有限。

首先,該提案尚未落實,通過表決後從研發到上線、產生收入仍需數月。市場或會炒作預期,但難以形成長期價格支撐。

其次,預測市場收入規模具不確定性。即使 Hyperliquid 能拿下 Polymarket 10% 市場份額(每月成交額 8,000 萬美元),按 DEX 一般 0.1% 手續費率計算,每月收入僅 8 萬美元,對市值數十億美元項目而言,增量極小。

但中長期意義遠超財務本身。

一、質押需求明顯提升。

若 HIP-4 成功吸引 10~20 位市場建構者創建市場,等同鎖倉 1,000~2,000 萬枚 HYPE。雖然與總供給相比不算多,但確實減少流通量。

更重要,證明 HYPE 作為「權益許可證」之價值──持有 HYPE 不僅可參與治理,亦可取得商業機會。

二、品牌價值大幅增強。

若如 Kalshi 此類專業團隊願質押 HYPE 建立市場,意味 Hyperliquid 未來獲得專業預測市場品牌背書。這種信任與影響力,遠超直接收入貢獻。

加密市場不缺資金,缺的是市場敘事力。永續合約 DEX 的成長空間已趨於飽和,跨足預測市場則讓估值模型多添一個變數。

探索 DEX 邊界

筆者認為,HIP-4 提案的亮點在於 DEX 正積極測試自身邊界。

由代幣 swap 起家,發展至永續合約,再至可能的預測市場,成功 DEX 持續積極擴張,將順手生意轉化為估值與成長動能。

且此種擴張與舊式加密項目不同,不見大肆宣傳,而是逐步優化,測試技術邊界、使用者接受度、監管容忍度。

Hyperliquid 關注者,應聚焦於提案背後的趨勢與方向,而非單一細節。

HIP-4 本身或許成功,也可能失敗,但其展現的平台化、生態化、綜合化取向,極可能成為未來主流。具備開拓邊界能力的項目將取得更高估值倍數;固守現狀者則逐漸遭邊緣化。

至於 Hyperliquid 能否憑 Event Perpetuals 在預測市場贏得一席之地?

最終結果將由市場驗證,這本身也是一次值得關注的預測。

聲明:

- 本文轉載自 [TechFlow],著作權歸原作者 [David,深潮 TechFlow];如對轉載有任何疑義,敬請聯絡 Gate Learn 團隊,團隊將依流程儘速處理。

- 免責聲明:本文所述觀點及意見僅屬作者個人,並不構成任何投資建議。

- 本文其他語言版本由 Gate Learn 團隊翻譯,未明確提及 Gate 情況下,請勿複製、散播或抄襲翻譯內容。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)